皆さんこんにちは。今日は「初心者から始めるLinux入門:30日で習得するロードマップ」というテーマでお届けします。IT業界でのキャリアアップを目指している方、プログラミングを学び始めた方、またはただ単にLinuxというオープンソースのオペレーティングシステムに興味をお持ちの方にとって、この記事は大きな価値があるでしょう。

Linuxは多くの企業システムやクラウドインフラの基盤として利用されており、IT技術者にとって習得必須のスキルとなっています。しかし、初めて触れる方にとっては「どこから手をつければいいのか」「効率的な学習方法は何か」といった疑問が浮かぶことでしょう。

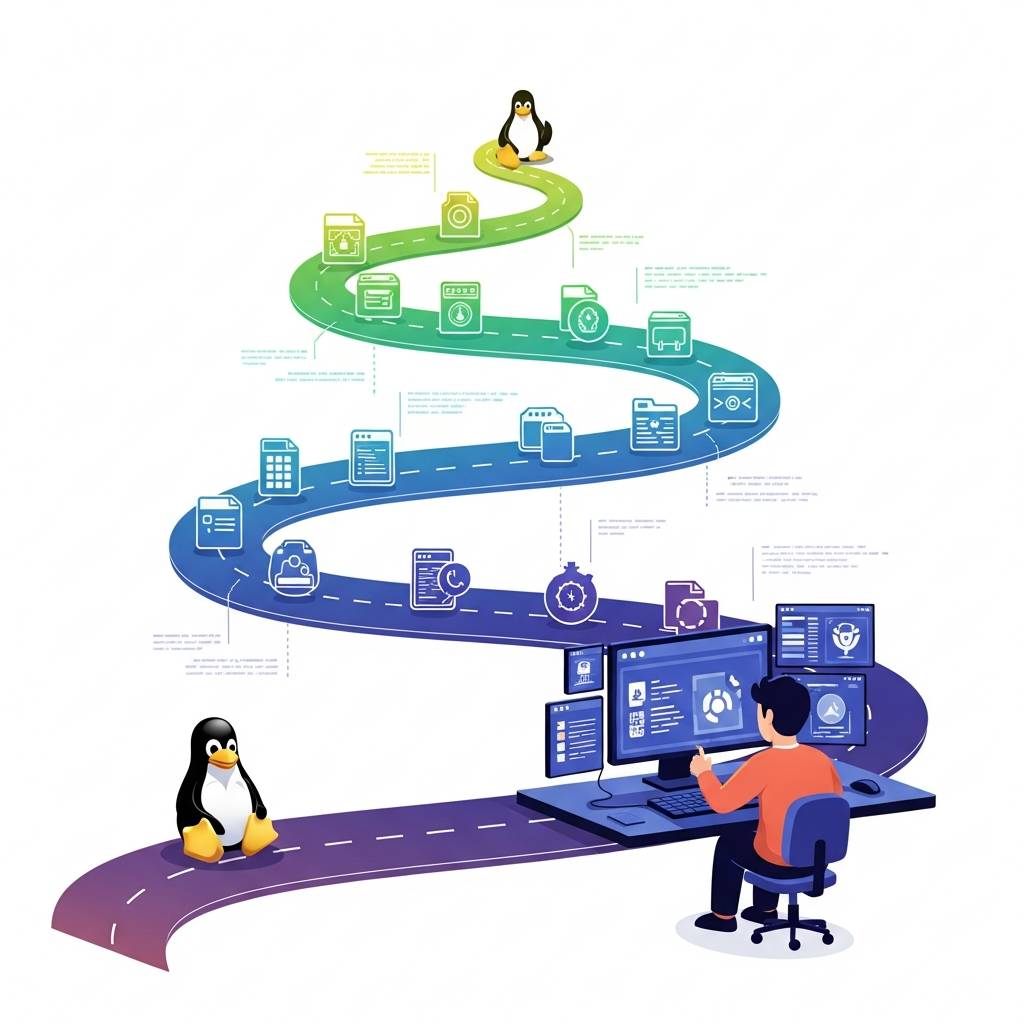

本記事では、Linuxを全く知らない初心者の方でも、30日間という短期間で基礎から実践レベルまでステップアップできる具体的なロードマップをご紹介します。日々の学習内容、習得すべきコマンド、実践的なプロジェクト例など、転職やキャリアアップに直結する内容を網羅しています。

AIエンジニアリングに特化した当社のノウハウを活かし、最短距離でLinuxマスターへの道を歩んでいただけるよう、分かりやすく解説していきます。それでは、Linux習得の旅に出発しましょう!

1. Linuxに挑戦したい初心者必見!30日間で基礎からマスターする完全ロードマップ

Linuxを始めたいけど何から手をつければいいのか分からない。そんな悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。実はLinuxの基礎知識は30日間の計画的な学習で効率よく身につけることができます。この記事では、全くの初心者がLinuxの基本操作からシェルスクリプト、システム管理の基礎までを30日間でマスターするための具体的なロードマップをご紹介します。

【Week 1: 基礎の基礎を固める】

まず1〜3日目は、Linuxのインストールと基本概念の理解に充てましょう。初心者には仮想マシン上にUbuntuをインストールすることをおすすめします。VirtualBoxやVMwareなどの無料ソフトを使えば、自分のパソコンを壊す心配なく安全に練習できます。

4〜7日目は、基本的なコマンドラインの操作を学びます。ls、cd、mkdir、rmなどのファイル操作コマンドは毎日繰り返し使って体に染み込ませることが大切です。この週の終わりには、manコマンドを使ってヘルプを参照する習慣をつけておきましょう。

【Week 2: ファイル操作とテキスト編集のマスター】

8〜10日目は、viやnanoなどのテキストエディタの使い方を徹底的に練習します。特にviは多くのLinuxシステムに標準搭載されているため、最低限の操作は覚えておくべきでしょう。

11〜14日目は、grepやsed、awkなどのテキスト処理コマンドに挑戦します。これらを使いこなせるようになると、データの検索や加工が格段に効率化されます。例えば「grep “error” /var/log/syslog」のように、ログファイルからエラーメッセージを抽出するといった実用的な作業ができるようになります。

【Week 3: システム管理の基礎を学ぶ】

15〜18日目は、ユーザー管理やパーミッションについて学びます。chown、chmod、sudoといったコマンドの使い方を理解し、セキュリティの観点からも重要なファイルアクセス権の概念を身につけましょう。

19〜21日目は、プロセス管理とジョブスケジューリングです。ps、top、killなどのコマンドでシステムの状態を監視する方法や、cronを使って定期的なタスクを自動化する方法を学びます。

【Week 4: ネットワークとスクリプティング】

22〜25日目は、ネットワーク関連のコマンドを学びます。ping、netstat、ifconfigなどを使って接続状態を確認したり、sshを使ってリモート接続する練習をしましょう。

26〜30日目は、シェルスクリプトの基礎を学びます。変数、条件分岐、ループなどの基本構文を理解し、日常的なタスクを自動化する簡単なスクリプトを作れるようになることが目標です。例えば、古いログファイルを自動的に圧縮するスクリプトなどを作ってみましょう。

毎日最低1時間の学習時間を確保し、学んだコマンドは必ず実際に打ち込んで動作を確認することが上達の秘訣です。また、無料のオンライン学習リソースとしては、Linux Foundation、Linuxジャーナル、各種コミュニティフォーラムが役立ちます。

この30日間のロードマップを終えれば、Linuxの基本操作から応用までの土台が築かれ、さらなる技術向上や認定資格の取得に向けてのスタートラインに立つことができるでしょう。

2. プログラマー必須スキル:Linux初心者が30日で習得できる効率的な学習方法

プログラミング業界で生き残るなら、Linux操作スキルは必須と言われています。しかし多くの初心者は「難しそう」「何から始めればいい?」と躊躇してしまうもの。実は効率的な学習方法を知れば、たった30日でLinuxの基礎を習得することが可能です。この記事では、現役エンジニアが実践する効率的なLinux学習ロードマップをご紹介します。

まず最初の10日間は「基本コマンドの習得」に集中しましょう。ls、cd、mkdir、rmなどの基本的なファイル操作コマンドから始め、毎日3つずつ新しいコマンドを覚えていきます。重要なのは単に覚えるだけでなく、実際にターミナルで打ち込んで結果を確認すること。Ubuntu、CentOS、Fedoraなど、どのディストリビューションを選んでも基本コマンドはほぼ共通なので安心してください。

11日目から20日目は「シェルスクリプトの基礎」に取り組みましょう。変数の設定、条件分岐(if文)、繰り返し処理(for、whileループ)など、プログラミングの基本的な概念をシェルスクリプトで学びます。この期間で簡単な自動化スクリプトが書けるようになることが目標です。毎日30分の実践練習が上達の鍵となります。

最後の10日間は「システム管理の基礎」に挑戦します。ユーザー管理(useradd、usermod)、パーミッション設定(chmod、chown)、プロセス管理(ps、top、kill)、パッケージ管理(apt、yum)などを学びます。この段階まで来ると、すでに多くの実務で必要とされるLinuxスキルを身につけていることになります。

学習を効率化するためのコツとして、「スパイラル学習法」がおすすめです。新しい概念を学んだ後、必ず前に学んだ内容と組み合わせて使ってみることで、知識が定着しやすくなります。また、実際のプロジェクトに似た環境で練習することも重要です。例えばGitHubでオープンソースプロジェクトのコードを読み、その環境構築からチャレンジしてみるのも良いでしょう。

「わからないことがあったらどうしよう」と心配する方も多いですが、Stack OverflowやReddit、Linux関連のフォーラムには多くの情報が集まっています。質問する前にまず検索する習慣をつけることで、問題解決能力も自然と身についていきます。

この30日間のロードマップを終えた後も、継続的な学習が重要です。日常的にLinuxを使う環境を作り、小さなプロジェクトに取り組むことで、スキルは確実に向上していきます。プログラマーとしてのキャリアを真剣に考えるなら、今日からLinux学習を始めてみてはいかがでしょうか。

3. 未経験からLinuxエンジニアへ!30日間でできるスキルアップ計画と実践ポイント

Linuxエンジニアへのキャリアチェンジを考えている方にとって、「どこから始めればいいのか」「どのくらいの期間で基礎が身につくのか」という疑問は切実です。IT業界では慢性的にLinux技術者が不足しており、未経験からでもしっかりとしたスキルを身につければ、活躍できるフィールドは広がっています。ここでは、30日間で効率的にLinuxの基礎を習得するための具体的な計画とポイントをご紹介します。

【1週目:基本操作とファイルシステムの理解】

初週はLinuxの基本的なコマンド操作とファイルシステムの理解に集中しましょう。毎日2時間程度、「ls」「cd」「mkdir」などの基本コマンドを実際に使いながら覚えていきます。無料で利用できるUbuntuなどのディストリビューションをインストールするか、VirtualBoxなどの仮想環境で練習するのがおすすめです。特に重要なのは、ディレクトリ構造の理解と「man」コマンドを使ったヘルプの読み方です。初週の終わりには「find」コマンドや「grep」コマンドを使ったファイル検索ができるようになることが目標です。

【2週目:シェルスクリプトとユーザー管理】

2週目からはシェルスクリプトの基礎とユーザー管理について学びます。bashの基本文法を理解し、条件分岐や繰り返し処理を含む簡単なスクリプトを作成できるようになりましょう。また、「useradd」「groupadd」などのコマンドを使ったユーザーとグループの管理、「chmod」「chown」によるパーミッション設定も重要です。実際にユーザーを作成し、特定のディレクトリに対する権限を設定する演習を繰り返し行うことで、セキュリティの基本概念も同時に身につきます。

【3週目:ネットワーク設定とサーバー構築】

3週目では、Linuxのネットワーク設定とWebサーバーの構築に取り組みます。「ip」コマンドやネットワークインターフェイスの設定方法を学び、Apache HTTPサーバーをインストールして簡単なWebサイトをホスティングする実践的なスキルを習得します。さらに「ssh」を使ったリモート接続の方法や「scp」によるファイル転送も練習しましょう。この週の終わりには、基本的なファイアウォール設定(iptables/ufw)も理解しておくことが重要です。

【4週目:トラブルシューティングと実務スキル】

最終週は、実務で役立つトラブルシューティングスキルの習得に焦点を当てます。ログファイルの読み方や「top」「htop」などのシステムモニタリングツールの使い方をマスターしましょう。また、「crontab」を使った定期タスクの設定や「systemd」によるサービス管理も重要なスキルです。この週の最後には、小規模なプロジェクト(例:LAMPスタックを使った簡易Webアプリケーション構築)に挑戦することで、これまでに学んだスキルを統合する経験ができます。

【実践ポイント】

1. コマンドは調べながらでも良いので、毎日必ず手を動かすこと

2. 分からない点はStack OverflowやLinux関連のフォーラムで質問する習慣をつける

3. GitHub上の実際のプロジェクトコードを読んで、現実世界でのLinux活用例を学ぶ

4. CentOSとUbuntuの両方に触れておくと、企業環境での適応力が高まる

5. 学習の進捗を記録し、自分の弱点を把握して集中的に強化する

未経験からでも、計画的に学習を進めれば、30日間でLinuxの基本操作からサーバー構築まで習得することは十分可能です。重要なのは継続的な実践と、実際の問題解決に取り組む経験を積み重ねることです。多くのLinuxエンジニアは「分からないことを調べる力」と「トラブルシューティング能力」で評価されています。基礎をしっかり固めつつ、実践的なスキルを磨いていきましょう。

4. 転職に役立つLinux知識:初心者でも30日で身につく実践的コマンド集

IT業界への転職を考えている方にとって、Linux知識は必須スキルのひとつです。求人情報を見ると、インフラエンジニアはもちろん、Webエンジニア、クラウドエンジニアなど、様々なポジションでLinuxコマンドの知識が求められています。ここでは転職に直結する実践的なLinuxコマンドを厳選してご紹介します。

まずは基本的なファイル操作コマンドから始めましょう。「ls」でファイル一覧を表示、「cd」でディレクトリを移動、「mkdir」でディレクトリを作成、「rm」でファイルを削除できます。特に「ls -la」はアクセス権も含めた詳細情報を表示するため、面接でよく質問されるコマンドです。

次に、システム管理者として必須の「ps」コマンド。実行中のプロセスを確認できます。「ps aux」と組み合わせれば、すべてのプロセス情報を詳細表示できるため、トラブルシューティング能力をアピールできるスキルです。

テキスト処理も重要です。「grep」を使えば、大量のログファイルから必要な情報だけを素早く抽出できます。例えば「grep “ERROR” /var/log/messages」でエラー記録だけを表示できるため、障害対応の場面で重宝します。

パーミッション管理も転職面接では頻出トピックです。「chmod」コマンドでファイルの権限を変更できますが、数字での指定方法(chmod 755 file.txt)と記号での指定方法(chmod u+x file.txt)の両方を理解しておくことで、Linux知識の深さをアピールできます。

ネットワーク関連では「ping」「netstat」「curl」を押さえておきましょう。特に「netstat -tulpn」でポート状況を確認できるスキルは、サーバー管理者として高く評価されます。

Linuxの効率的な学習方法は実践あるのみです。仮想環境でUbuntuなどをインストールし、毎日30分でも上記コマンドを試すことで、1ヶ月後には基本的なスキルが身につきます。AWS無料枠を利用して実際のサーバーを立ち上げれば、より実践的なスキルも習得可能です。

転職活動では、これらのコマンドを使った実際のトラブルシューティング経験をポートフォリオとしてまとめておくと効果的です。GitHub上で自分の学習記録や設定ファイルを公開すれば、技術への熱意も伝わるでしょう。

未経験からでも、計画的に学習を進めれば、30日後にはエントリーレベルの求人に応募できるLinuxスキルが身につきます。毎日コンスタントに学習を続けることが、IT業界転職への近道です。

5. IT業界で差がつく!Linux初心者が30日間で確実に成長できるステップバイステップガイド

IT業界で競争力を高めたいなら、Linux知識は必須のスキルです。しかし、初めてLinuxに触れる人には何から始めれば良いのか分からないことも多いはず。そこで、完全初心者でも30日間で着実にLinuxスキルを習得できる実践的なステップバイステップガイドをご紹介します。

【第1週目:基礎を固める】

まず、Ubuntuなどの使いやすいディストリビューションをインストールするところから始めましょう。VirtualBoxを使えば、現在のOSはそのままに仮想環境でLinuxを体験できます。最初の3日間は、基本的なGUI操作に慣れることが大切です。4日目からはターミナルを開き、ls、cd、pwdといった基本コマンドを練習します。週末には、manコマンドでヘルプを参照する習慣を身につけ、基本的なファイル操作(cp、mv、rm)を習得しておきましょう。

【第2週目:システム管理の基礎】

8日目からは、sudoコマンドの使い方とユーザー権限の概念を学びます。10日目にはaptやyumなどのパッケージマネージャーを使ったソフトウェアのインストール方法を習得。12日目には、システムプロセスの確認(ps、top)と管理方法を学びます。14日目までに、viエディタの基本操作を身につけておくと、後の作業が格段にスムーズになります。

【第3週目:シェルスクリプトとネットワーキング】

15日目からは、簡単なシェルスクリプトを書く練習を始めます。変数、条件分岐、ループなど、プログラミングの基本概念をLinuxで実践してみましょう。18日目には、sshを使ったリモート接続や、ネットワーク関連コマンド(ping、netstat、ifconfig/ip)を習得。20日目までに、cronを使った定期タスクの設定方法も学んでおきましょう。

【第4週目:実践的スキルと応用】

22日目からは、Apache/Nginxなどの基本的なWebサーバーのセットアップに挑戦します。24日目には、MySQLやMariaDBなどのデータベース基礎を学び、26日目にはPHP/Python/Rubyのいずれかと連携させてシンプルなWebアプリケーションを動かしてみましょう。最終日までに、Gitを使ったバージョン管理やDockerの基本操作も習得できれば、実務レベルのスキルセットが完成します。

この30日間のカリキュラムを終える頃には、IT業界で即戦力となるLinuxの基礎スキルを身につけることができます。重要なのは毎日少しずつでも継続すること。各ステップで詰まったときは、Stack OverflowやLinux Foundationのフォーラムなどのコミュニティを活用しましょう。Red Hat、Ubuntu、LinuxFoundationが提供する公式ドキュメントも初心者にとって貴重な学習リソースです。

コメント