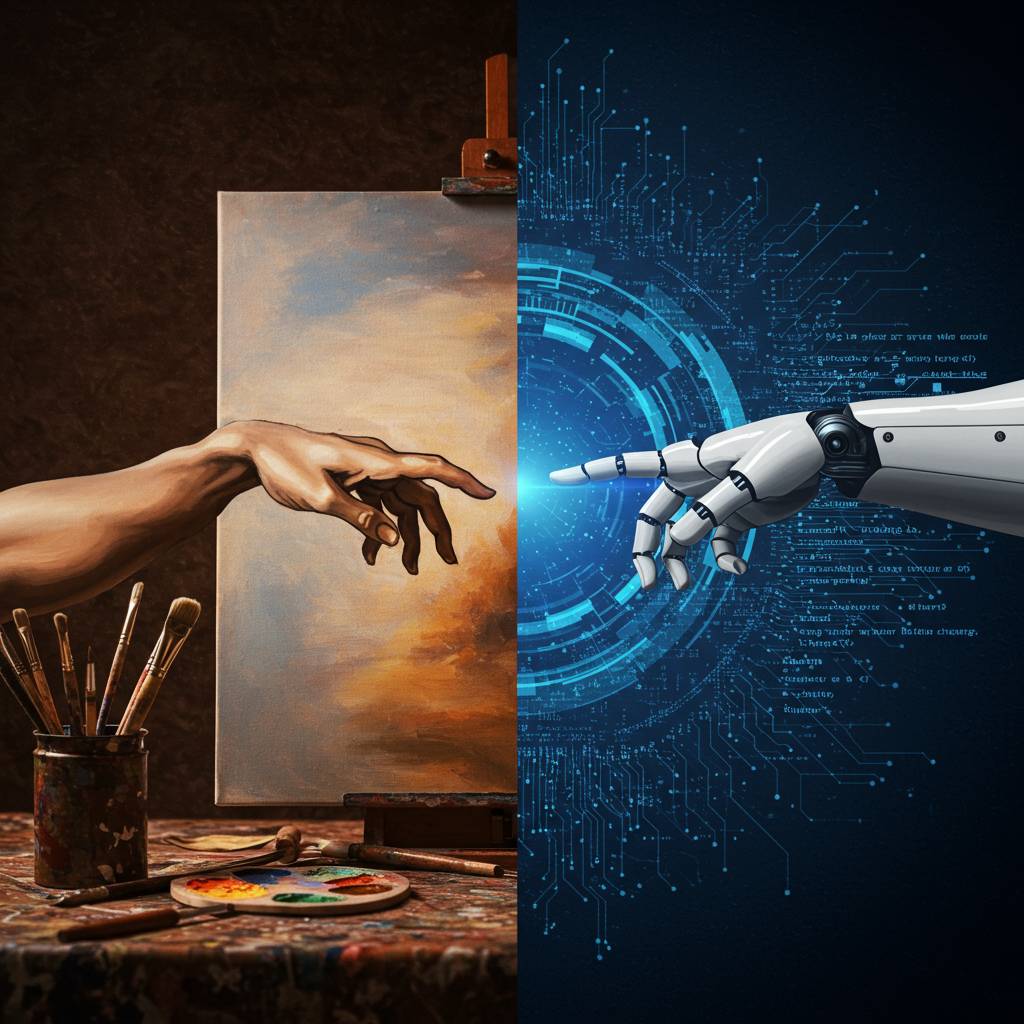

AI技術の進化に伴い、美術界や文化的領域での創造性の概念が大きく揺らいでいます。「AIによる創作物は芸術か?」という問いは、単なる技術的議論を超えて、私たちの文化や芸術に対する根本的な理解を問い直すものとなっています。AIが生み出す絵画や音楽、文学作品が美術館やギャラリーに展示され、時には何百万円もの価格で取引される現代において、「創造性」や「芸術性」の定義そのものが変容しつつあります。

本記事では、AIアートの評価基準から著作権問題、専門家の見解まで多角的に分析し、テクノロジーと芸術の融合がもたらす文化的転換点について深掘りします。AIの創作活動は人間の芸術的表現を脅かすのか、それとも新たな共創の可能性を開くのか—芸術の本質と未来について考察します。AIが私たちの文化的価値観に投げかける根源的な問いかけを通して、創造性の新時代を展望します。

1. AIが創作する芸術作品の評価基準とは?美術界が直面する新たな挑戦

美術界にAIという新たなアーティストが登場し、従来の芸術評価の枠組みが根本から揺さぶられている。「Midjourney」や「DALL-E」などのAIが生み出す作品が、国際的なアートコンペティションで賞を獲得するケースも増加中だ。コロラド州立フェアのデジタルアート部門でAI作品「Théâtre D’opéra Spatial」が優勝した事例は、芸術界に激しい議論を巻き起こした。

従来、芸術作品の評価では「作家の意図」「技術的熟練度」「独創性」「文化的文脈」などが重視されてきた。しかしAI作品においては、プロンプト(指示)を入力した人間と実際に画像を生成したAIの、どちらを「作者」とみなすべきかという根本的な問いが生じている。ニューヨーク近代美術館(MoMA)のキュレーターであるパオラ・アントネッリ氏は「AIアートの評価には、プロンプトエンジニアリングの質や、生成物と人間の関係性という新たな視点が必要だ」と指摘する。

美術評論家の間でも意見は二分している。「人間の感情や経験に基づかない作品に芸術的価値はない」という伝統的視点と、「新しい表現媒体として評価すべき」という革新的視点が対立している。ロンドンのサーペンタイン・ギャラリーでは「AI:芸術と知性」展を開催し、AIと人間のコラボレーション作品に焦点を当てる試みも始まっている。

芸術大学のカリキュラムも変化の兆しを見せている。パーソンズ・スクール・オブ・デザインやロイヤル・カレッジ・オブ・アートでは、AIを創作ツールとして活用するコースが新設され、テクノロジーと芸術の融合に焦点を当てた教育が進められている。

美術界はAI作品をどう位置づけるべきか。それは単に「新たな道具による創作」なのか、あるいは「芸術の定義そのものを問い直す契機」なのか。この問いかけは、芸術とは何かという本質的な議論へと私たちを導いている。

2. 「AIアート」は本物の芸術なのか?専門家たちが語る創作の本質と価値

「AIが生成した画像やテキストを芸術と呼べるのか」という問いは、現代アート界で最も熱い議論の一つとなっている。MoMAのキュレーターであるサラ・スズキ氏は「芸術の本質は人間の意図と感情の表現にある」と主張する一方、メディアアーティストのレフィク・アナドール氏は「AIは新たな共同創作者であり、人間の創造性を拡張するツール」と捉えている。

歴史的に見れば、写真技術の登場時も「これは芸術ではない」という批判があった。しかし現在、写真は疑いなく芸術表現の一形態として認知されている。AIアートも同様の軌跡をたどるのだろうか。

ニューヨーク大学の芸術学教授マイケル・ウィンストン氏は「芸術の価値は最終的な作品だけでなく、そのプロセスにもある」と指摘する。人間がプロンプトを考案し、AIツールを選択し、出力結果を厳選するという創作プロセス全体に創造性が宿っているという見解だ。

一方、批評家たちからは「AIが既存の作品から学習し模倣しているだけでは、真の独創性に欠ける」という批判も上がる。しかし、人間の芸術家もまた過去の作品から影響を受け、学び、進化させてきたという事実も無視できない。

実際にAIアート作品「Edmond de Belamy」がクリスティーズのオークションで43万2500ドルで落札された事例は、市場がすでにAI創作物に価値を見出していることを示している。この出来事は芸術界に衝撃を与え、「作者性」の概念を根本から問い直すきっかけとなった。

現代美術館の館長ジュリア・カスパー氏は「芸術とは時代を映す鏡。AIアートは私たちが技術と共存する現代社会の反映である」と述べる。この視点に立てば、AIによる創作物は現代という時代の表現形態として芸術史に位置づけられる可能性がある。

重要なのは、AIアートを従来の芸術と比較するのではなく、新たな表現媒体として評価する視点かもしれない。人間が道具として使いこなすのか、あるいは共同創作者として尊重するのか。その答えは、芸術とテクノロジーの境界線が曖昧になっていくこれからの時代に形作られていくだろう。

3. 人間とAIの共創がもたらす文化革命:新たな芸術表現の可能性を探る

人間とAIの共創は、単なる技術的な進化を超え、文化的な革命をもたらしつつある。芸術の世界では、AIをクリエイティブなパートナーとして受け入れることで、これまで想像もできなかった表現方法が次々と生まれている。

例えば、Google Arts & Cultureが開発したAIツールは、アーティストのスタイルを学習し、新たな作品を生成するだけでなく、創作過程そのものに革新をもたらしている。人間のクリエイターがAIと対話しながら作品を作り上げていく過程は、芸術における「対話」の新しい形態と言えるだろう。

音楽の分野では、AIによる作曲支援ツールを使用して制作された楽曲がストリーミングプラットフォームで人気を集めている。作曲家がメロディーラインを提供し、AIがハーモニーやアレンジメントを提案するといった協働作業は、音楽制作の常識を塗り替えつつある。

建築分野においても、AIは構造計算や材料の最適化だけでなく、デザインの発想段階から人間の創造力を拡張するツールとして活用され始めている。ザハ・ハディド・アーキテクツなどの先進的な建築事務所では、AIを使った設計プロセスが日常的に取り入れられている。

この人間とAIの共創が最も興味深いのは、両者の強みが融合する点にある。AIは膨大なデータ処理能力と既存パターンからの学習を得意とし、人間は文脈理解や感情表現、社会的意義の付与を担う。この相補的な関係が、これまでにない芸術表現を可能にしている。

美術館やギャラリーでも、AI支援による作品展示が増加している。東京都現代美術館やニューヨークのMoMAなど、権威ある芸術機関がAIとアーティストのコラボレーション作品を積極的に取り上げることで、その芸術的価値を認める動きも広がっている。

しかし、この共創の時代において重要なのは、テクノロジーに振り回されるのではなく、人間の創造性とAIの能力をいかに調和させるかという点だ。単なる技術的な novelty を超え、真に意義のある文化的価値を生み出せるかが問われている。

AIと人間の境界が曖昧になるにつれ、「オリジナリティ」や「創造性」といった概念自体の再定義も進んでいる。個人の天才的な閃きによる創作から、集合知とAIの相互作用による共創へと、芸術のパラダイムそのものが移行しつつあるのだ。

この文化革命は始まったばかりだ。人間とAIの共創がもたらす可能性は、私たちがまだ想像もしていない芸術表現や文化的体験へと広がっていくだろう。重要なのは、この変化を恐れるのではなく、積極的に探求し、新たな文化の地平を切り開いていく姿勢なのかもしれない。

4. AIクリエイターの台頭で変わる著作権の常識:創作物の帰属と価値を再考する

AIが生み出す絵画、小説、音楽が日常になった現在、著作権の概念は大きな変革期を迎えています。従来の著作権制度は「人間の創作活動」を前提として構築されてきました。しかしMidjourney、DALL-E、Stable Diffusionなどのツールが生成する作品は、この前提を根本から覆しています。

最近注目を集めたのは、米国著作権局がAI生成画像の著作権登録を拒否する判断を下したケースです。AIツールを使用したイラストレーターが提出した申請に対し、「人間の創造性による要素」が不十分と判断されました。これは単なる一例に過ぎず、AIと創作に関わる法的論争は世界中で相次いでいます。

特に議論を呼んでいるのが「AIの学習データ」の問題です。多くのクリエイターが、自分の作品が許可なくAIの学習データとして使用されていることに懸念を示しています。Getty ImagesがStable Diffusionの開発元を訴えたケースや、アーティスト集団がMidjourney等を訴訟の対象としたニュースは業界に衝撃を与えました。

これらの問題に対応するため、欧州連合は「AI法」の策定を進め、日本でも文化庁を中心に著作権法の見直しが検討されています。米国では「人間中心の著作権保護」と「技術革新の促進」のバランスをどう取るかが激しく議論されています。

この過渡期における実務的なアプローチとして、企業では「AIとの共同創作」という考え方が広まりつつあります。例えば、Adobe Creative Cloudに実装されたGenerative AIツールでは、AIを「アシスタント」と位置づけ、最終的な創作判断は人間が行うというスタンスを明確にしています。

権威ある美術評論家のアーサー・ダントは「芸術とは意図と文脈によって決まる」と述べました。これを現代に当てはめれば、AIの出力物も、人間がどのような意図と文脈で活用するかによって、その文化的・商業的価値が決まるのかもしれません。

私たちは今、創作の本質や帰属、価値の再定義という大きな課題に直面しています。AIと人間の共創時代における新たな著作権の枠組みは、クリエイターの権利を保護しながらも技術革新を阻害しないバランスを模索する必要があるでしょう。

5. 芸術とテクノロジーの融合点:AIが問いかける「創造性」の新定義とその影響

芸術とテクノロジーが交差する現代、AIによる創作活動は「創造性」の概念そのものを根本から問い直す契機となっています。従来、創造性は人間特有の能力として捉えられてきましたが、AIが生成する絵画や音楽、文学作品の台頭により、この境界線が急速に曖昧になっています。

MITメディアラボの研究者たちは「人間の創造性とAI創造性の違いは、プロセスではなく文化的文脈にある」と指摘します。AIが生み出す作品は、既存データの統計的パターンに基づいていますが、人間の創作もまた先人の作品から影響を受けた「リミックス文化」の産物と言えるでしょう。この視点から見れば、両者の差異は程度の問題に過ぎないのかもしれません。

特に注目すべきは、Google DeepMind開発のGemini、OpenAIのDALL-E、Stability AIのStable Diffusionなどのシステムが示す「意図せぬ創造性」です。これらのAIは時に開発者の予測を超える表現を生み出し、芸術における「偶然性」や「無意識」の役割を思わせる現象を引き起こしています。

芸術史家のアーサー・ダントーは「芸術とは何か」を定義する際に「芸術界」という文脈の重要性を強調しました。同様に、AI創作物の芸術的価値も、それを受容する社会的合意によって決まります。現に、AIアート専門のギャラリー「Obvious Art Gallery」がパリに開設され、クリスティーズやサザビーズといった一流オークションハウスでもAI作品が高額で落札される事例が増えています。

こうした変化は芸術教育にも波及しています。ロードアイランド・スクール・オブ・デザインやカリフォルニア芸術大学では、AIツールを活用した新しい芸術表現を模索するカリキュラムが導入され始めています。ここでは単なるツールとしてではなく、コラボレーターとしてのAIの可能性が探求されています。

哲学者のデニス・ダットンは著書「芸術本能」で芸術の普遍的特徴として「技術的熟練の展示」を挙げましたが、AIの台頭により、芸術における「スキル」よりも「概念」や「意図」の重要性が改めて浮き彫りになっています。アーティストのレフィク・アナドールは「AIと共創することで、人間だけでは到達できない美学的次元が開かれる」と語り、新たな芸術的可能性を示唆しています。

最終的に、AIがもたらす創造性の再定義は、芸術というものの本質に関する哲学的問いを投げかけています。それは単に「AIは芸術を作れるか」という問いではなく、「芸術とは何か」「創造性の本質とは」という根源的な問いへと我々を導いているのです。テクノロジーと芸術の融合点にある現代において、この問いに対する答えは、未来の文化形成に決定的な影響を与えるでしょう。

コメント