目次

黄金比とは何か:人はなぜ「1.618」に美を感じるのか

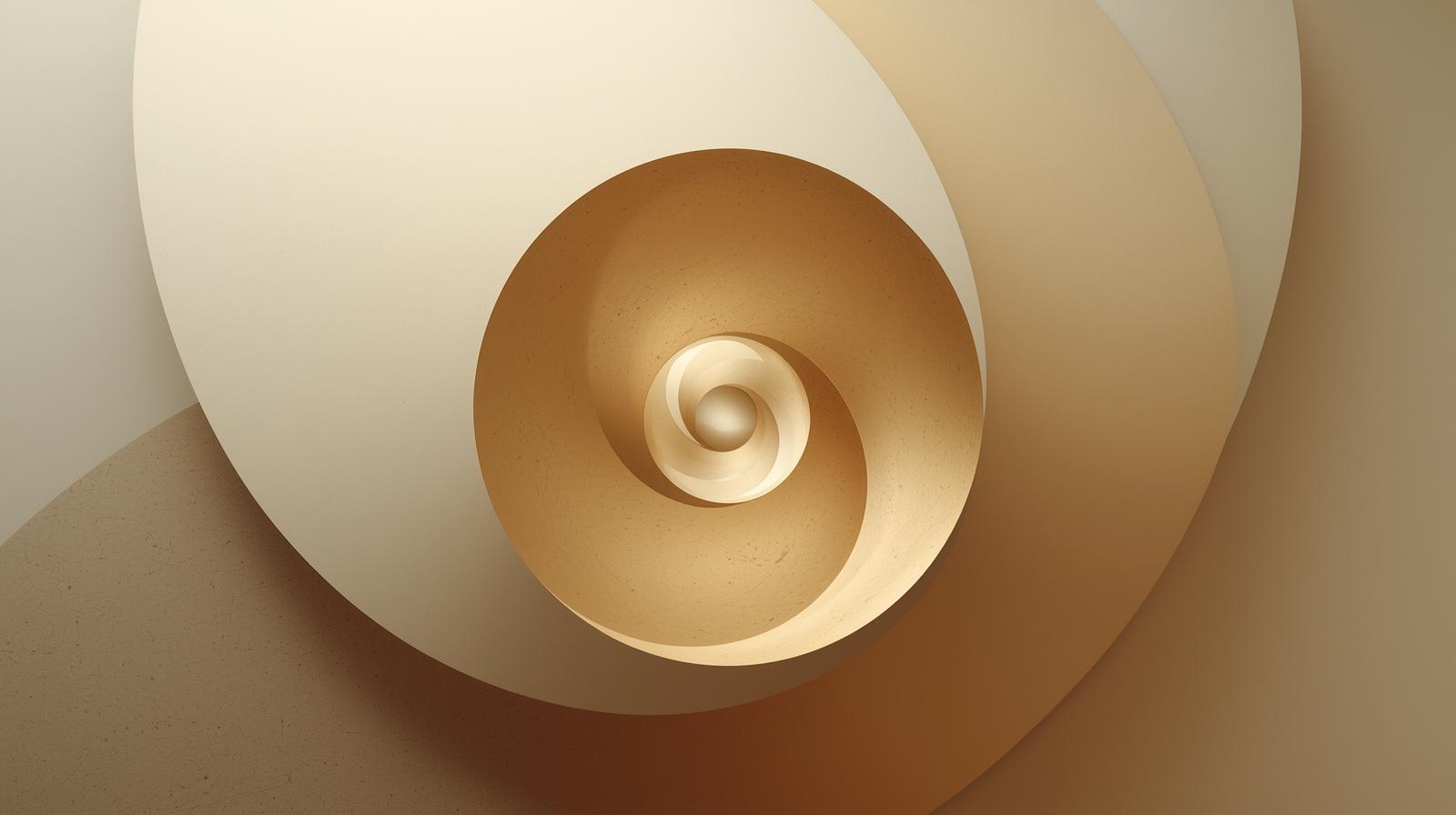

自然、芸術、建築、デザイン──分野をまたいで繰り返し現れる「黄金比」。その値は約 1.618。古代から現代に至るまで、人はこの比率にどこか調和と美しさを感じてきた。なぜこの数は特別視され、神秘性さえ帯びて語られてきたのだろうか。本稿では黄金比を「数学」「自然」「デザイン」「思想」の4つの側面から見つめなおし、その本質に近づいていく。

黄金比の定義と数式:フィボナッチ数列とのつながり

黄金比は、次のような幾何学的関係で定義される。

全体を \(a + b\)、長い方を \(a\)、短い方を \(b\) としたとき、次の関係が成立するとき、その比率を黄金比と呼ぶ。

\[ \frac{a}{b} = \frac{a + b}{a} \]

この式を解くと、黄金比は次のように表される。

\[ \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.6180339… \]

この数式が魅力的なのは、「自分自身の中に自分と相似なものを含む」という自己相似性を持っている点だ。これは自然界の構造や人間の知覚と非常に相性がよく、後の話につながっていく。

コメント