① 導入・背景:人類の思考を拡張してきた「コンピュータ」という存在

私たちが今日、何気なく手にしているスマートフォンやパソコン。その背後には「コンピュータ」という、現代文明の根幹を支える存在が静かに、しかし確実に息づいている。メールを送る、検索する、買い物をする──こうした日常的な行為のほぼすべてがコンピュータの力によって成立しているといっても過言ではない。けれど、その圧倒的な存在感にもかかわらず、「コンピュータとは何か」「どのような歴史を歩んできたのか」を体系的に理解している人は、意外なほど少ない。

コンピュータは単なる「計算機械」ではない。それは、人間の知性を拡張し、思考の枠組みそのものを変えてきた装置だ。かつては一部の専門家しか扱えなかった巨大な機械が、いまや子どもでもポケットの中で使いこなす時代となった。この変化は、単なる技術革新の積み重ねではない。社会の構造、経済の仕組み、そして人間の思考様式にまで深く浸透し、私たちの「生き方」そのものを形作ってきたのだ。

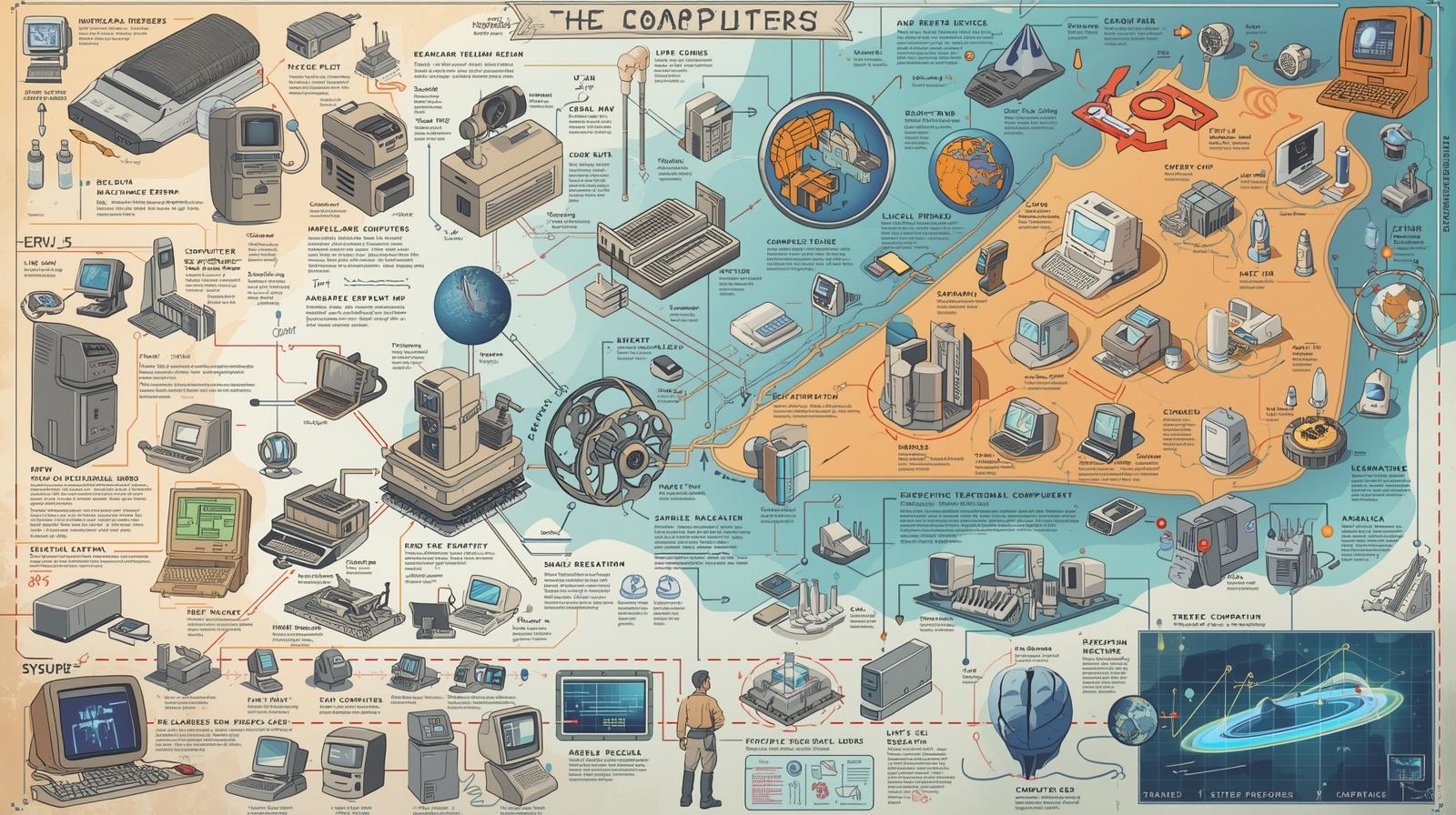

コンピュータの歴史は、実は「人間がいかにして思考を外部化し、それを再利用しようとしてきたか」という、人類知の根源的な営みの記録でもある。古代の石板や算木から始まり、近代の機械式計算機、そして20世紀半ばの電子計算機を経て、現代のクラウドコンピューティングや人工知能へと至るその道筋は、人間が「考える力」を外部の装置に託す過程そのものだと言える。

この歴史を振り返ることには、大きな意味がある。なぜなら、コンピュータは今も進化の途中にあり、その未来像を描くためには、どのような思想や課題を経てきたのかを理解することが不可欠だからだ。私たちは「便利な道具」としてコンピュータを使いこなしているが、その本質を見誤ると、いつの間にか技術に使われる側に立ってしまう可能性もある。技術が社会や人間に与える影響を冷静に見つめる視点が、今こそ求められている。

本稿では、「コンピュータの歴史」を通して、その誕生の背景、思想的な根源、技術的な転換点、そして社会との関わりを多角的にたどっていく。単なる年代記ではなく、「なぜそうなったのか」「なぜそれが重要だったのか」という視点から、コンピュータが人類史にもたらした意味を掘り下げていきたい。歴史を知ることは、未来を読み解く最初の一歩である──その出発点として、まずはこの壮大な物語の扉を開こう。

② 基礎解説・前提知識:コンピュータを理解するための基本構造と概念

「コンピュータ」という言葉を聞いたとき、私たちは多くの場合、ノートパソコンやスマートフォンといった身近な機器を思い浮かべる。しかし、その本質を正しく理解するには、まず「コンピュータとは何か」を定義し、その基本構造や動作原理を押さえておく必要がある。歴史をたどる前に、この基盤となる知識を整理しておこう。

コンピュータとは何か ― 計算機から「情報処理装置」へ

本来、コンピュータ(computer)という言葉は「計算する人」という意味だった。20世紀初頭までは、天文学や統計学の分野で膨大な計算を行う人々を指していたのである。やがて、その役割を機械が担うようになり、「コンピュータ」は「計算する機械」へと意味が移行した。

しかし現代において、コンピュータは単なる「計算器」を超え、「情報を受け取り、加工し、出力する装置」として社会のあらゆる場面で機能している。テキストの編集、画像の解析、音声の認識、さらには意思決定の補助まで──その根底にはすべて「入力 → 処理 → 出力」という情報処理の基本サイクルがある。つまり、コンピュータとは「情報処理装置」であり、これは歴史を通じて一貫した本質といえる。

コンピュータの基本構成 ― ノイマン型アーキテクチャ

現代のほとんどのコンピュータは、1940年代に提唱された「ノイマン型アーキテクチャ」と呼ばれる基本構造を踏襲している。このモデルは、コンピュータを以下の5つの要素に分けて考える:

- 入力装置(Input):データや命令を外部から取り込む装置(キーボード、マウス、センサーなど)

- 記憶装置(Memory):プログラムやデータを一時的・永続的に保持する領域(RAM、ストレージなど)

- 制御装置(Control Unit):プログラムの命令を解釈し、各装置に指示を出す中枢

- 演算装置(Arithmetic Logic Unit, ALU):計算や論理演算を実行する部位

- 出力装置(Output):処理結果を外部へ出力する装置(ディスプレイ、プリンタ、スピーカーなど)

この構造の核心は「プログラム内蔵方式」にある。すなわち、命令(プログラム)もデータも同じ記憶装置に格納し、CPU(中央処理装置)がそれを順次読み出して処理する仕組みだ。これは当時としては革新的な発想であり、現代のスマートフォンからスーパーコンピュータに至るまで、基本原理は変わっていない。

ソフトウェアとハードウェア ― 二つの層の協働

コンピュータは大きく分けて「ハードウェア」と「ソフトウェア」の二層から成り立っている。ハードウェアは文字通り物理的な装置(CPU、メモリ、ディスクなど)であり、ソフトウェアはそれを制御する命令やプログラム群だ。両者は車と運転手のような関係にあり、どちらが欠けても機能しない。

歴史的には、ハードウェアの進化がソフトウェアの可能性を拡大し、逆にソフトウェアの高度化がハードウェアの性能向上を促してきた。たとえば、初期のコンピュータは機械語やアセンブリ言語で直接制御していたが、プログラミング言語やオペレーティングシステムの登場によって、はるかに複雑な処理を人間が扱えるようになった。この「抽象化と階層化」の積み重ねこそ、コンピュータの進化を支える根本的な構造である。

アルゴリズムとデータ ― 情報処理の二本柱

コンピュータが情報処理を行う上で、最も重要な概念が「アルゴリズム」と「データ」である。アルゴリズムとは、問題を解決するための手順や手法のことであり、データとは処理の対象となる情報だ。言い換えれば、データが「素材」だとすれば、アルゴリズムはそれを「料理するレシピ」にあたる。

コンピュータの歴史とは、この二つをいかに効率よく扱い、組み合わせていくかの試行錯誤でもある。計算速度が向上しても、アルゴリズムが非効率であれば結果は出ない。逆に、限られたハードウェアでも巧みなアルゴリズムを用いれば驚くほどの成果が得られる。この「データと手順の共進化」こそが、コンピュータの知能化や自律化への道を切り開いてきたのだ。

「道具」を超えた存在へ

このように、コンピュータは単なる機械ではなく、「情報を扱うための思想と構造の体系」として成立している。そしてその基本的な枠組みは、70年以上の歴史を経てもなお変わっていない。むしろ、クラウド、AI、量子計算といった新技術も、この基本構造を土台として発展していると言ってよい。

基礎を理解することは、歴史を読み解く鍵である。なぜある技術が重要だったのか、なぜある時代に飛躍が起きたのか──その背景には必ず、こうした基本構造や概念の限界と可能性が存在する。次章では、この土台の上でどのようにコンピュータが進化し、人類の歴史と交錯してきたのかを、時間軸に沿ってたどっていこう。

③ 歴史・文脈・発展:人類とコンピュータが歩んだ進化の道

コンピュータの歴史は、単なる技術の年表ではない。それは、人類が「思考を外部化する道具」を追求してきた試行錯誤の物語であり、社会の構造や価値観を変えてきた文明史そのものでもある。ここでは、その発展の流れを時代ごとに俯瞰しながら、重要な転換点をたどっていこう。

1. 計算道具の時代 ― 記録と数の外部化

コンピュータの起源は、数千年前に遡る。人類はまず、指や石を用いて数を数えるという原始的な手段から出発した。やがて、メソポタミアや古代中国で「アバカス(そろばん)」が生まれ、抽象的な数を物理的な操作へと置き換える発想が芽生える。これが、思考の外部化という壮大なプロセスの始まりだった。

17世紀には、パスカルやライプニッツによって機械式計算機が登場する。歯車やレバーによって加減乗除を行う装置は、単なる道具ではなく「自動で考える装置」としての萌芽を見せ始める。ここで初めて「人間の手を離れて計算が進む」という概念が現れ、後の自動計算機の基盤となった。

2. 産業革命と機械計算 ― 自動化への第一歩

19世紀に入ると、産業革命の波が計算の世界にも押し寄せる。イギリスの数学者チャールズ・バベッジは、蒸気機関の仕組みに着想を得て「解析機関(Analytical Engine)」を構想した。これは、入力・演算・制御・出力の各機能を備えた、現代コンピュータの原型ともいえる装置だった。彼の協力者であるエイダ・ラブレスは、この機械で数値以外の情報も扱えることを指摘し、「世界初のプログラマー」と呼ばれることになる。

この時代の機械は実用化には至らなかったものの、「汎用計算機」という発想を生み出し、後の電子計算機の概念的な礎を築いた点で歴史的意義は大きい。

3. 真空管とリレー ― 電子の時代の幕開け

20世紀初頭、第一次世界大戦と第二次世界大戦が技術革新を加速させる。軍事的な要求から、高速で正確な計算装置の必要性が高まり、ここで登場したのが電子回路を用いたコンピュータだ。代表的なものが、1946年に米国で完成した「ENIAC」である。18,000本以上の真空管を用いたENIACは、従来の機械式計算機の数千倍の速度で計算を行い、戦後の科学技術発展に大きく貢献した。

同時期、フォン・ノイマンによる「プログラム内蔵方式」という概念が登場し、現在まで続くコンピュータの基本構造が確立された。これにより、コンピュータは一度ハードウェアを設計すれば、ソフトウェアの変更によって多様な処理が可能な「汎用機」へと進化する。

4. トランジスタと集積回路 ― 小型化と大衆化の波

1950年代後半、真空管に代わって「トランジスタ」が登場すると、コンピュータの小型化・低価格化・高信頼性が一気に進む。1960年代には集積回路(IC)が開発され、複雑な回路を一枚のチップに収められるようになった。これにより、従来は国家機関や大企業しか持てなかったコンピュータが、大学や企業研究所、そしてやがて家庭へと普及していく。

この時期には、IBMの「System/360」など商用コンピュータが広く導入され、銀行や行政、科学研究などの基盤インフラとして定着していった。同時に、ソフトウェアの重要性が急速に増し、プログラミング言語(FORTRAN、COBOLなど)が誕生する。ここでコンピュータは単なる「計算機」から「情報処理装置」へと本格的に変貌を遂げた。

5. パーソナルコンピュータとネットワーク ― 情報社会の夜明け

1970〜80年代になると、マイクロプロセッサの登場が「パーソナルコンピュータ(PC)」という新しい時代を切り開く。Apple II、IBM PC、NEC PC-8001といった製品が登場し、コンピュータは一部の専門家の手を離れ、個人の創造や表現の道具となった。この流れはインターネットの登場とともにさらに加速する。1990年代、WWW(World Wide Web)の普及によって、コンピュータは単独の機械から「ネットワークに接続された知的端末」へと進化し、社会のあり方そのものを変えていった。

6. モバイル・クラウド・AI ― 境界の消える時代へ

21世紀に入ると、コンピュータは私たちの日常生活に完全に溶け込む。スマートフォンの普及は、コンピュータを「持ち歩くもの」へと変え、クラウド技術は「自分の端末を超えて使うもの」へと変えた。そして現在、AI(人工知能)と機械学習の進歩が、コンピュータを「自ら学び、判断し、行動する存在」へと押し上げつつある。

このようにして、コンピュータは「数を計算する装置」から「知能を拡張するパートナー」へと進化してきた。もはやその歴史は単なる技術史ではなく、人間と機械の共進化の記録であり、文明の進化そのものと呼んでも差し支えない。

④ 応用・実例・ケーススタディ:歴史が育んだコンピュータの多様な活用

コンピュータは誕生以来、単なる「計算の道具」を超え、あらゆる分野で人間の可能性を拡張してきた。その応用範囲は科学技術から産業、芸術、日常生活にまで広がり、現代社会の隅々にまで浸透している。本章では、歴史の中で特に象徴的な応用事例を取り上げながら、コンピュータがどのように現実世界を変えてきたかを具体的に見ていこう。

1. 科学技術の進歩を支えた「計算装置」としての役割

コンピュータの初期の応用は、科学研究や軍事計算といった分野から始まった。例えば1940年代のENIACは、第二次世界大戦中に砲弾の弾道計算を高速に行うために開発されたものだ。これまで数週間かかっていた計算が数時間で完了するようになり、科学技術の進歩を飛躍的に加速させた。

以降、コンピュータは天文学、気象学、核物理学などの分野で不可欠な存在となる。天体の軌道計算、気象シミュレーション、素粒子衝突の解析など、膨大な計算量を要する研究は、もはや人間の手作業では不可能だ。特にスーパーコンピュータは、地球温暖化の予測や宇宙の起源の解明、薬品設計など、未来を切り開くための「知の基盤」として機能している。

2. 産業革命の第二波 ― 自動化と最適化の原動力

産業分野におけるコンピュータの影響は計り知れない。1960年代から1970年代にかけては、大規模な事務処理や在庫管理、金融取引などに大型コンピュータ(メインフレーム)が導入され、企業の生産性を飛躍的に向上させた。特に銀行や証券会社では、毎日数百万件の取引を正確かつ迅速に処理することが可能となり、グローバルな金融システムの基盤が築かれた。

1980年代以降は、製造業でもコンピュータ制御が進展する。CAD(コンピュータ支援設計)やCAM(コンピュータ支援製造)の普及により、複雑な部品設計や生産ラインの自動化が実現し、人間の労働から「精密さ」と「効率性」が切り離されていった。今日ではAIによる需要予測やロボット制御が当たり前となり、サプライチェーン全体の最適化がコンピュータなしには不可能な時代となっている。

3. 日常生活を支える「見えないインフラ」

私たちの生活の中でも、コンピュータは至るところで機能している。スマートフォンやパソコンだけでなく、自動車、家電、交通システム、医療機器など、あらゆるモノの中にマイクロコンピュータが組み込まれているのだ。たとえば、現代の自動車には数十個以上のCPUが搭載されており、エンジン制御から衝突回避、ナビゲーションまでを担っている。

さらに、ネットワークの発展によってコンピュータは「裏方」としての役割も増した。銀行の振込処理、ECサイトの在庫管理、SNSのレコメンド機能、病院の診療記録など、私たちが目にすることのない膨大な情報処理が、世界中で24時間365日休みなく行われている。もはや現代社会は、コンピュータという“見えないインフラ”なしには成り立たないと言ってよい。

4. 芸術・創造の領域にも広がる可能性

かつては数値処理が主役だったコンピュータは、今や「創造の道具」としての側面も持つようになった。音楽制作、映画編集、デジタルアート、ゲームデザインといった分野では、コンピュータは人間の表現力を拡張する存在として欠かせない。AI技術の発展により、作曲や絵画、文章生成といった“創造的タスク”さえも機械が担えるようになってきている。

この潮流は、芸術が人間だけの領域ではなくなるという意味で、文化的にも大きな転換点だ。人と機械が協働して創造する「コ・クリエーション(共創)」の時代が到来しつつあり、コンピュータは新しい表現のパートナーとして私たちの創造力を刺激している。

5. 社会的課題への応用 ― 医療・教育・環境

応用範囲は社会的課題の解決にも広がっている。医療分野では、AIががん診断や創薬の支援に用いられ、精度とスピードの両立が可能となった。教育分野では、学習データの解析を通じて一人ひとりに最適な学びを提供する「アダプティブラーニング」が現実化しつつある。また、環境分野では、地球規模の気候モデルのシミュレーションや再生可能エネルギーの制御など、持続可能な社会の設計にも欠かせない存在となっている。

これらは単なる「便利さ」を超え、社会構造そのものを再設計する可能性を秘めている。コンピュータは今や、産業を支える道具から、社会課題の解決パートナーへと進化しているのだ。

「道具」を超えて、共進化のフェーズへ

このような応用例が示すのは、コンピュータがもはや「何かを助ける道具」にとどまらず、「人間とともに考え、社会を形づくる存在」となっているという事実である。歴史的な進化の結果、コンピュータは科学を前進させ、産業を変え、文化を広げ、そして人間の課題解決能力そのものを拡張してきた。これまでの70年は、その可能性のほんの序章にすぎない。次章では、この強大な技術が社会全体にどのような意味を持ち、私たちの未来にどのような影響を及ぼすのかを掘り下げていく。

⑤ 社会的意義・未来の展望:コンピュータが導く新たな人間社会のかたち

コンピュータは、わずか数十年の間に人間社会の隅々へと浸透し、経済・文化・科学・教育といったあらゆる領域を根本から変えてきた。そのインパクトは、産業革命や印刷革命に匹敵する、あるいはそれを凌駕するとも言われる。では、この技術が人類にもたらした意義とは何か。そして、これからの未来、私たちとコンピュータはどのような関係を築いていくのだろうか。

1. 「思考の外部化」と「知の共有」の装置として

コンピュータがもたらした最大の意義のひとつは、人間の思考を「外部化」し、「共有可能」にしたことである。かつて、思考や記憶は人間の頭の中にしか存在しなかった。だが、プログラムという形でアルゴリズムを記述し、データという形で知識を蓄積することで、思考は人間の肉体を離れ、装置の中に保存・再利用されるようになった。これは、人類の知的進化における極めて重要な転換点である。

この外部化された知は、インターネットを通じて瞬時に共有され、世界中の人々が同時にアクセスできる。いわばコンピュータは「知識の循環装置」であり、個人の知能を超えて「集合知」を形成するプラットフォームとして機能している。これは教育や研究、イノベーションのあり方を根本から変える力を持っている。

2. 社会構造と経済の再編成を促す力

コンピュータはまた、社会と経済の構造そのものを変革してきた。かつては製造業が経済の中心だったが、いまや情報産業がGDPの大部分を占める時代である。GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)やMicrosoftといった巨大IT企業は、物理的な製品よりも「データ」と「アルゴリズム」を価値の源泉とし、新たな産業構造を生み出した。

この変化は、労働や雇用のあり方にも影響を及ぼしている。AIや自動化によって単純労働は機械に置き換えられ、人間はより創造的・戦略的な役割にシフトすることが求められるようになった。コンピュータは単に産業を支えるインフラではなく、社会の枠組みを再構築する「制度的技術」としての顔も持つのだ。

3. 人間と機械の境界が溶ける未来

今後、コンピュータの進化は「知能の拡張」から「融合」へと向かうと予想される。すでにAIは人間の判断を支援する段階から、自ら判断を下す段階へと移行しつつある。自動運転車、医療診断システム、金融アルゴリズム取引など、機械が「意思決定の主体」となる場面は今後ますます増えていくだろう。

さらに、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)やウェアラブル技術の発展により、人間とコンピュータの境界は物理的にも曖昧になっていく。思考だけで機械を操作する技術が現実味を帯びつつあり、将来的には「拡張知能」としての人間が登場するかもしれない。そこでは、人間と機械の関係は「使う/使われる」という二項対立を超え、「共に進化するパートナーシップ」へと再定義される。

4. 倫理・ガバナンスという新たな課題

一方で、コンピュータの進化は新しい課題も突きつけている。AIが人間の意思決定を代替する時代には、責任の所在や倫理的な判断基準がこれまで以上に重要となる。たとえば、自動運転車が事故を起こした場合、責任は誰にあるのか。AIが採用判断や融資審査を行う場合、公平性や透明性はどう担保されるのか。

こうした課題に対処するには、技術者だけでなく、法律家、倫理学者、哲学者、そして市民社会全体が対話に参加する必要がある。コンピュータは技術的な存在であると同時に、社会的な存在でもある。その活用の方向性は、技術者だけでなく、私たち一人ひとりの選択によって形づくられるべきだ。

5. 「共創の文明」への入り口として

最終的に、コンピュータの意義とは「人間の可能性を広げること」にある。記憶や計算を代替するだけでなく、創造や発想、判断の領域にまで踏み込み、人間がかつて不可能だと考えていたことを現実のものにしつつある。そして、その力をどう使うかは、私たち自身の選択に委ねられている。

未来の社会は、人間がコンピュータを支配する世界でも、コンピュータが人間を支配する世界でもないだろう。むしろ、人間とコンピュータが協働し、共に新しい価値を創り出す「共創の文明」へと進化していくと考えられる。そこで問われるのは、「どんな社会をつくりたいか」「どんな未来を望むか」という根源的な問いだ。

コンピュータの歴史を振り返ることは、単なる過去の理解ではなく、未来を選び取るための思考訓練でもある。人間が作り出したこの強大な知的道具と、私たちはこれからどのように共に歩むのか──それこそが、次の時代に向けた最も重要な問いなのである。

⑥ 議論・思考・考察:人間とコンピュータの関係をどう捉えるか

ここまで見てきたように、コンピュータは単なる技術ではなく、人間社会の構造そのものを変える「知の装置」として進化してきた。しかし、ここで立ち止まって考えるべきことがある。それは、「私たちはコンピュータとどう付き合うべきか」「コンピュータの進化は人間にとって何を意味するのか」という、より根源的な問いである。

1. コンピュータは「道具」か、それとも「相棒」か

人間とコンピュータの関係を考えるとき、しばしば「道具」という言葉が使われる。しかし本当にそうだろうか。たしかに、初期のコンピュータは明確な目的のために人間が使う機械であった。しかし現代では、コンピュータは単なる「指示に従う存在」から、「自ら判断し、提案し、学ぶ存在」へと進化している。AIが執筆した記事や、アルゴリズムが決めた投資戦略を私たちは受け入れ、時に人間の判断よりも信頼することさえある。

この状況を「道具」と呼ぶことに、もはや違和感を覚える人も多いだろう。むしろコンピュータは、知的活動の「共同制作者」として私たちの隣に座っている。つまり、コンピュータはハンマーや自転車のような単純な延長物ではなく、人間の思考のパートナーへと質的な変化を遂げているのだ。

2. 「考える」とは何か ― コンピュータとの比較から見えるもの

コンピュータの進化は、私たちに「考えるとは何か」という根本的な問いを突きつける。かつて「考える」とは人間に固有の能力だと信じられてきた。しかし今、機械が膨大なデータを分析し、未来を予測し、創造的な提案さえする時代になっている。この現実を前にして、「知性」とは単なる情報処理能力ではなく、「問いを立てる力」「目的を見出す力」こそが人間の本質であるという見方が浮かび上がってくる。

コンピュータは与えられた目的を達成することには長けているが、何を目的とするかまでは決められない。人間は「なぜそれをするのか」「何のために使うのか」という文脈を設計できる。ここに、人間と機械の根本的な差異がある。つまり、コンピュータが「手段の天才」ならば、人間は「目的の設計者」なのだ。

3. 技術が先行し、人間が後から追いつく構造

興味深いのは、コンピュータの歴史において、しばしば「技術が先に進み、人間の理解が後から追いつく」という現象が繰り返されてきた点である。例えばインターネットは、当初は軍事・学術ネットワークとして誕生したが、やがて社会全体のインフラとなり、政治や文化まで変えてしまった。AIも同様で、当初の研究者たちが想定していた以上に、社会的・倫理的な影響が広がっている。

この構造は、人類の歴史そのものにも通じる。火や文字、印刷、電力といった技術も、登場当初は単なる「新しい道具」にすぎなかったが、やがて人間の生き方そのものを変えていった。コンピュータもまた同じであり、今後その影響はさらに深く、私たちのアイデンティティや価値観の領域にまで及ぶ可能性がある。

4. 依存と自律 ― 人間らしさを守るために

便利であるがゆえに、私たちは知らず知らずのうちにコンピュータに多くを委ねている。ナビゲーションがなければ道を覚えられず、検索エンジンがなければ知識にたどり着けないという状況は、すでに日常の一部となっている。この依存が行き過ぎると、人間の「考える力」や「覚える力」が退化するのではないかという懸念もある。

しかし、依存は必ずしも悪ではない。むしろ、道具への依存は人間の進化の一部であり、火や言語、文字と同じく、知的能力を拡張するための自然なプロセスともいえる。重要なのは、依存と自律のバランスをどう取るかだ。コンピュータに「すべてを任せる」のではなく、「自らの判断を補完する存在」として位置づけることが、今後ますます重要になるだろう。

5. コンピュータは「鏡」である

最後に、コンピュータという存在を一歩引いて眺めてみると、ある興味深い視点が見えてくる。それは、コンピュータは「人間そのものの鏡」であるということだ。アルゴリズムは人間の論理を、プログラムは人間の思考パターンを、そしてAIは人間の学びのプロセスを模倣している。つまり、私たちはコンピュータを通じて、自分たちの知性の本質を改めて見つめ直しているのだ。

この鏡は、時に私たちの弱点や矛盾を映し出す。偏見を含んだデータを与えれば、AIも偏見を再生産する。誤った設計思想を持てば、システムもまた誤った結果を生む。だからこそ、コンピュータとの関係は技術の問題ではなく、人間のあり方そのものの問題へと踏み込んでいく。技術は私たちの意識を映す鏡であり、その映し方を選ぶのは常に人間自身なのだ。

コンピュータの歴史を振り返ることは、結局のところ「人間とは何か」という問いに向き合うことでもある。コンピュータは人間を超える存在ではなく、人間の本質を映し出す存在である。その鏡とどう向き合うかが、これからの社会と文明の方向性を決定づけるだろう。

⑦ まとめ・結論:コンピュータの歴史は、人間の思考の歴史である

「コンピュータの歴史」とは、突き詰めれば「人間の知をいかに外部化し、拡張してきたか」という物語である。そろばんや機械式計算機といった原始的な装置から始まり、真空管やトランジスタ、マイクロプロセッサ、そしてAIへ──その歩みは常に「より速く、より賢く、より自由に考える」ための試みだった。

その過程でコンピュータは、単なる計算装置から情報処理の中枢へ、そして今では知的なパートナーへと進化を遂げている。社会の構造を変え、経済のルールを書き換え、文化のあり方を揺さぶり、私たちの生活や思考様式さえも作り替えてきた。もはやコンピュータは「使うもの」という枠を超え、「共に生きる存在」となっているのだ。

しかし、この進化の物語は終わっていない。むしろ、これからが本当の始まりだと言える。AIや量子計算、ブレイン・マシン・インターフェースといった技術が進展するにつれ、コンピュータと人間の境界はますます曖昧になっていく。やがて「人間の知能」と「機械の知能」が融合し、思考のあり方そのものが変わる時代が到来するだろう。

その未来を前にして、私たちが問われているのは技術の使い方そのものではない。「どのような社会をつくりたいのか」「人間とは何を大切にすべき存在なのか」という、もっと深い次元の選択だ。コンピュータは、私たちの意思を反映する鏡であり、未来の姿はそこに映し出される。だからこそ、技術に受け身で従うのではなく、意識的に方向を定め、自らの価値観と目的を持って向き合う必要がある。

歴史を学ぶ意義は、過去を知ることにとどまらない。それは、未来を選び取るための羅針盤を手に入れることだ。コンピュータがどのように誕生し、どのように社会を変えてきたのかを理解することは、私たちがこれからの時代にどのような選択をすべきかを考えるための出発点になる。

コンピュータの歴史とは、私たち自身の歴史である。それは、人間が「考える」という営みをどこまで広げられるのか、という壮大な挑戦の記録でもある。これからの時代、コンピュータは私たちの知を映す鏡であり、未来を共に創る相棒でもある。過去を知り、今を見つめ、未来を構想する――その連続の先にこそ、人間とコンピュータの新たな共進化の物語が待っているのだ。

コメント