皆様こんにちは。物理学の中でも特に興味深いテーマ「シュレディンガーの猫」について解説したいと思います。量子力学という言葉を聞くと難しそうだと感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、この不思議な「シュレディンガーの猫」のパラドックスは、現代物理学の根幹に関わる重要な概念です。

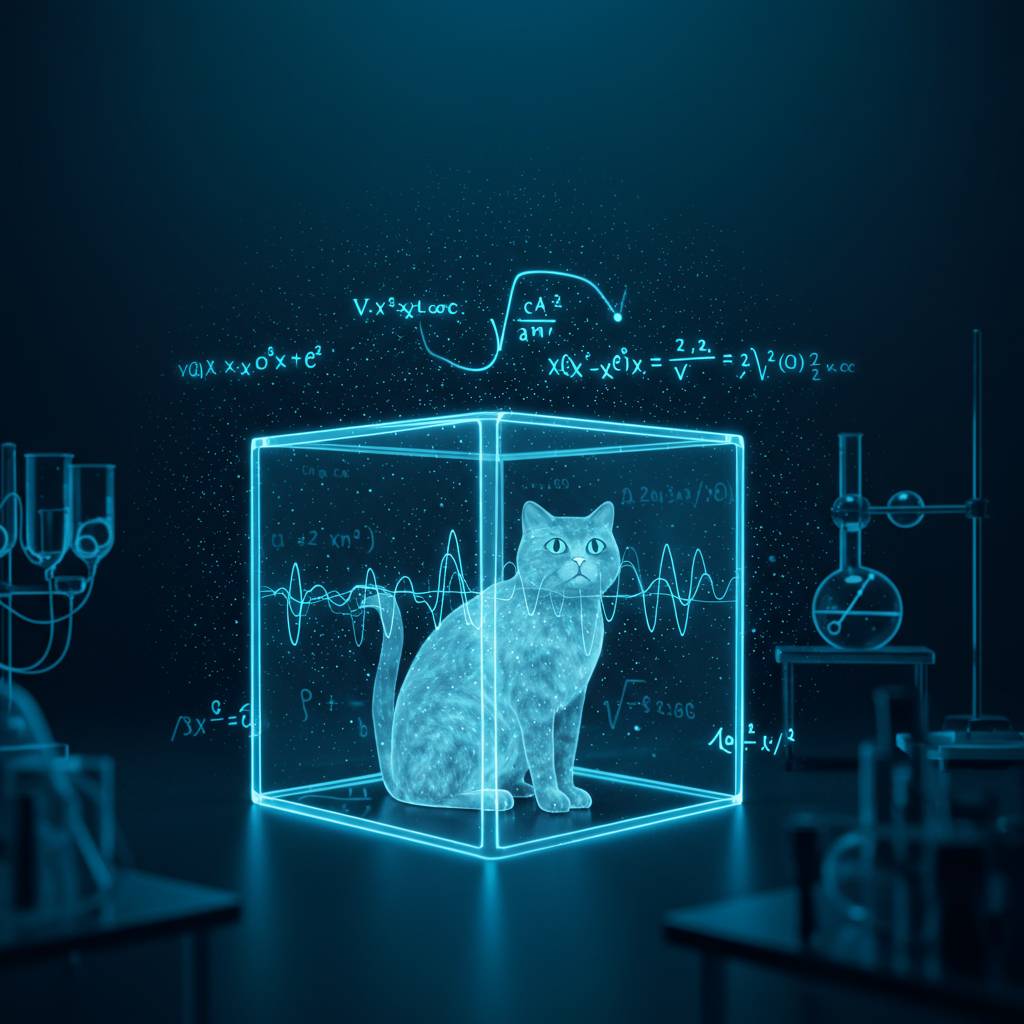

箱の中の猫が生きているのか死んでいるのか、観測するまで決まらないという奇妙な思考実験。これは単なる物理学の話にとどまらず、私たちの「現実」や「存在」に対する根本的な問いかけでもあります。

本記事では、専門的な知識がない方でも理解できるように、シュレディンガーの猫のパラドックスを分かりやすく解説していきます。量子の重ね合わせ状態とは何か、観測が現実に与える影響とは何か、そして現代物理学がこのパラドックスをどう捉えているのかまで、段階的に理解を深めていただけるよう工夫しました。

物理に興味がある方はもちろん、科学の不思議に触れたい方、知的好奇心を満たしたい方にも必読の内容となっています。量子論の謎に一緒に迫ってみましょう。

1. 「シュレディンガーの猫は実は生きている?死んでいる?量子の不思議を完全解説」

箱の中の猫は生きているのか、それとも死んでいるのか——物理学の世界で最も有名な思考実験「シュレディンガーの猫」について考えたことはありませんか?この奇妙な実験は、量子力学の最も不思議な性質である「重ね合わせ」を説明するために、オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレディンガーによって1935年に考案されました。

実験の内容は単純です。密閉された箱の中に猫を入れ、放射性物質と毒ガス発生装置も一緒に入れます。放射性物質が崩壊すると、検出器が反応して毒ガスが放出され、猫は死んでしまいます。量子力学によれば、放射性物質は崩壊したと同時に崩壊していない状態が「重ね合わせ」として存在するため、箱を開けて観測するまでの間、猫は理論上「生きている状態」と「死んでいる状態」の重ね合わせにあるということになります。

この矛盾こそが、シュレディンガーが指摘したかった量子力学のパラドックスです。ミクロの世界では粒子が複数の状態を同時に取りうるという量子力学の原理が、マクロの世界(私たちの日常)に適用されると、猫が生きていると同時に死んでいるという直感に反する結果をもたらすのです。

量子力学の解釈にはいくつかのアプローチがあります。コペンハーゲン解釈では、観測することで波動関数の「収縮」が起き、一つの状態に確定すると考えます。一方、多世界解釈では、観測のたびに宇宙が分岐し、猫が生きている宇宙と死んでいる宇宙の両方が存在すると主張します。

この思考実験は単なる理論上の問題ではありません。現代の量子コンピュータや量子暗号などの技術は、まさにこの「重ね合わせ」の原理を応用しています。例えば、グーグルやIBMが開発する量子コンピュータは、通常のビットが0か1かのどちらかの値しか取れないのに対し、量子ビット(キュービット)は0と1の重ね合わせ状態を利用することで、従来のコンピュータでは解決不可能な問題を解く可能性を秘めています。

シュレディンガーの猫の思考実験は、量子力学の不思議さを示すと同時に、私たちの現実認識についての深い哲学的問いを投げかけています。観測者の役割とは何か?実在とは何か?私たちが「見る」ことで現実は作られるのか?これらの問いは、物理学の枠を超えて、認識論や形而上学の領域にも影響を与え続けています。

2. 「知らないと恥ずかしい!シュレディンガーの猫の真実とは?量子力学の謎に迫る」

多くの人が名前だけは聞いたことがある「シュレディンガーの猫」。実は物理学の最大の謎を説明する思考実験なのです。オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレディンガーが1935年に提唱したこの概念は、量子力学の不思議な世界を私たちが理解できる形で示そうとしたものです。

この思考実験では、密閉された箱の中に猫、放射性物質、毒ガス発生装置が置かれています。放射性物質が崩壊すると検出器が反応し、毒ガスが放出されて猫は死んでしまいます。量子力学によれば、箱を開けて観測するまで放射性物質は「崩壊した状態」と「崩壊していない状態」の重ね合わせにあるため、論理的には猫も「生きている状態」と「死んでいる状態」の両方が同時に存在することになります。

これが量子の重ね合わせ状態と呼ばれるものです。日常生活では物体は明確な状態にありますが、量子の世界では粒子が複数の状態を同時に取りうるのです。しかし、大きな物体である猫がそのような状態になりうるのか?という矛盾点が、この思考実験の本質です。

実はシュレディンガー自身、この思考実験で量子力学の解釈に疑問を投げかけていました。彼はコペンハーゲン解釈(観測するまで粒子は確率的にしか存在しないとする考え)に批判的で、「観測されるまで猫が生死不明なんてあり得ない」と指摘したのです。

現代物理学では、量子デコヒーレンス理論により、なぜミクロな世界の重ね合わせがマクロな世界で観測されないかが説明されています。環境との相互作用により、量子的な重ね合わせは急速に古典的な状態へと「崩壊」するのです。

実験技術の進歩により、原子や分子レベルで重ね合わせ状態が観測されており、量子コンピュータなどの革新的技術にも応用されています。Google社やIBM社の量子コンピュータ研究では、この原理を活用した計算機が開発されています。

シュレディンガーの猫は単なる思考実験を超え、量子力学と古典物理学の境界、観測の役割、そして現実の本質について私たちに問いかけているのです。次回物理の話題で「シュレディンガーの猫って知ってる?」と聞かれても、自信を持って答えられるようになりましたね。

3. 「量子力学の最大のパラドックス:シュレディンガーの猫の謎を分かりやすく解説」

物理学の世界で最も有名な思考実験と言えば、シュレディンガーの猫でしょう。この奇妙な実験は、量子力学の基本原理が日常世界にどう適用されるかを問う、最大のパラドックスとして知られています。

シュレディンガーの猫の実験はどのようなものでしょうか?鉄の箱の中に猫を入れ、放射性物質と毒ガス発生装置を設置します。放射性原子が崩壊すると検出器が反応し、毒ガスが放出されて猫は死んでしまいます。量子力学によれば、箱を開けて観測するまで、放射性原子は「崩壊した状態」と「崩壊していない状態」の重ね合わせにあります。つまり、箱の中の猫は理論上「生きている状態」と「死んでいる状態」が同時に存在することになります。

この思考実験が提起する問題は深刻です。ミクロの世界では粒子が複数の状態を同時に持つことが認められていますが、マクロの世界の猫が生きていると同時に死んでいるという状況は、我々の常識に反します。これこそがシュレディンガーが指摘したかった矛盾なのです。

量子力学の解釈は複数あり、このパラドックスに対する答えも異なります。コペンハーゲン解釈では、観測行為自体が波動関数の「崩壊」を引き起こし、猫は観測した瞬間にどちらかの状態に決まると考えます。一方、多世界解釈では、観測のたびに宇宙が分岐し、猫が生きている世界と死んでいる世界が並行して存在すると説明します。

量子デコヒーレンスという現象も重要です。これは、量子系が環境と相互作用することで重ね合わせ状態が急速に失われ、古典的な状態に変化する過程です。実際の猫のような大きな物体では、デコヒーレンスが非常に速く起こるため、本当の量子的重ね合わせ状態を維持することは実質的に不可能と考えられています。

シュレディンガーの猫の思考実験は、量子力学が直面する解釈問題の本質を鋭く突いています。科学者たちは今なお、量子の不思議な世界と我々が経験する古典的な世界をどう統一的に理解するか模索を続けているのです。量子コンピュータの発展とともに、これらの根本的な問いがさらに重要になっていくことでしょう。

4. 「物理学の常識を覆す!シュレディンガーの猫実験が示す量子世界の衝撃的真実」

物理学の世界では「常識」が覆される瞬間があります。シュレディンガーの猫の思考実験は、まさにそんな衝撃を与えた革命的な概念です。この実験が示す真実は、私たちの日常感覚と量子世界の間に横たわる深遠な溝を浮き彫りにします。

量子力学において、粒子は観測されるまで複数の状態を同時に持つ「重ね合わせ」という不思議な性質を持ちます。シュレディンガーはこの奇妙な原理を、より大きなスケールで考えるとどうなるかを問いました。密閉された箱の中に猫と、放射性物質、検出器、毒ガス装置を置きます。放射性物質が崩壊すると検出器が反応し、毒ガスが放出され猫は死にます。量子力学によれば、箱を開けて観測するまで、放射性物質は崩壊した状態と崩壊していない状態の重ね合わせにあり、その結果、猫も生きている状態と死んでいる状態の重ね合わせにあるはずなのです。

これは物理学の常識を完全に覆す考え方でした。マクロな世界の猫が、「生きている」と「死んでいる」という相反する状態を同時に持つことなど、常識では考えられません。しかし、量子力学の数学的枠組みはこれを許容するのです。

現代物理学ではこのパラドックスを説明するために、多世界解釈やデコヒーレンス理論など様々なアプローチが提案されています。多世界解釈では、観測の瞬間に宇宙が分岐し、猫が生きている世界と死んでいる世界の両方が実在すると考えます。デコヒーレンス理論では、量子的な重ね合わせ状態がマクロな環境との相互作用により急速に古典的な状態へと変化すると説明します。

シュレディンガーの猫実験は単なる思考実験を超え、量子コンピュータや量子暗号といった最先端技術の基盤となる概念を提供しました。量子状態の重ね合わせを利用する量子コンピュータは、従来のコンピュータでは解決不可能な問題にも対応できる可能性を秘めています。

私たちの「常識」は、実は非常に限られた経験に基づいています。量子の世界が示す真実は、私たちの認識を超えた壮大な宇宙の姿を垣間見せるのです。シュレディンガーの猫実験は今もなお、物理学者たちに新たな視点と挑戦を提供し続けています。

5. 「専門家も悩む量子のパラドックス:シュレディンガーの猫から理解する現代物理学の最前線」

量子力学の世界では、一流の物理学者でさえ頭を抱える問題が山積みです。その代表格が「シュレディンガーの猫」として知られる思考実験。この奇妙なパラドックスは、現代物理学の最も根本的な疑問を投げかけ続けています。

ノーベル賞受賞者のロジャー・ペンローズ博士は「量子の世界と日常世界の境界はどこにあるのか」と問いかけています。実際、量子力学の専門家の間でも解釈が分かれる問題です。コペンハーゲン解釈、多世界解釈、GRW理論など、様々な理論が提唱されていますが、決定的な答えはまだ見つかっていません。

カリフォルニア工科大学の研究チームは最近、小さな「量子ドラム」で重ね合わせ状態を観測することに成功しました。これは肉眼で見えるサイズの物体でも量子効果が生じることを実証した画期的な成果です。しかし、猫サイズの物体で同様の現象を確認するには、技術的な壁が立ちはだかっています。

MIT(マサチューセッツ工科大学)のデイビッド・カイザー教授は「シュレディンガーの猫の問題は、単なる思考実験ではなく、量子技術の応用にも直結する重要課題」と指摘します。量子コンピュータや量子暗号の実用化が進む現在、この根本的な問題の理解がさらに重要性を増しています。

驚くべきことに、量子もつれや量子テレポーテーションなどの現象は、かつて思考実験だったものが現在では実験室で実証されています。IBMやGoogleなどの大手企業も量子コンピュータの開発に巨額の投資をしており、理論と応用の両面から研究が加速しています。

シュレディンガーの猫のパラドックスは、90年以上前に提案されたにもかかわらず、現代物理学の最前線で今なお議論の的となっています。量子力学の不思議さを象徴するこの思考実験は、私たちの現実理解の限界に挑戦し続けているのです。

コメント